カテゴリー: L-TanQ

-

共に創ろう持続可能な社会第八弾!〜ネイチャーポジティブとデータ駆動社会の共創〜

—

by

デジタルの力で自然と社会の関係を捉え直す時代。ネイチャーポジティブとデータ活用が出会い、共創による持続可能な未…

-

-

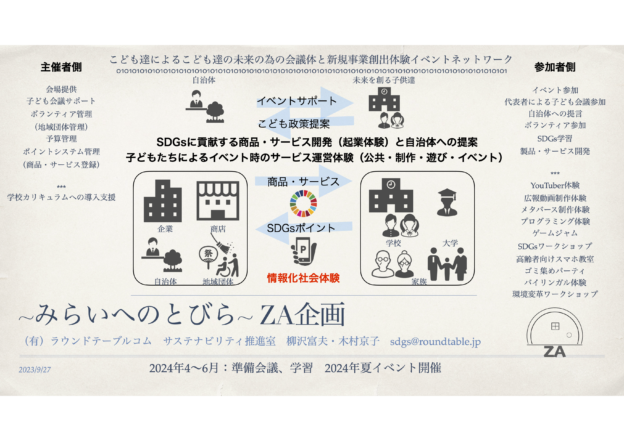

デジタルきっず育成と「まちおこし」第1回 ZAサミット

—

by

in ICT Concierge, ILPRC, K-12, L-TanQ, News, PBL, Rubric, SDGs, SDGs Point Labo Japan, Tokyo Learning Centre, ZA, 品川, 愛媛, 湯沢2024年度 第1回 ZAサミットをリアル+オンライン開催します。 日時:2025年3月30日(日)午前10時…

-

-

愛媛大学附属高校で開催「国際会議ESD Youth Summit 2024」でSDGs地域ポイントアプリを活用

—

by

in ICT Concierge, ILPRC, K-12, L-TanQ, News, PBL, Rubric, SDGs, SDGs Point Labo Japan, Tokyo Learning Centre, ZA, 愛媛愛媛大学附属高校で開催された「国際会議ESD Youth Summit 2024」で、有限会社ラウンドテーブル…

-

-

愛媛大学附属高校の高校生がSDGs地域ポイントアプリを活用

—

by

in ICT Concierge, ILPRC, K-12, L-TanQ, News, PBL, Rubric, SDGs, SDGs Point Labo Japan, Tokyo Learning Centre, ZA, 愛媛2024年度愛媛大学附属高校の生徒による探究学習プロジェクトで、有限会社ラウンドテーブルコムのSDGsアクティ…

-

経産省の「探究先生」サイトに掲載

—

by

in Government, ILPRC, K-12, L-TanQ, News, PBL, Rubric, SDGs, SDGs Point Labo Japan, Tokyo Learning Centre, ZA有限会社ラウンドテーブルコムが運営する、こども達によるこども達の未来の為の会議体と新規事業創出体験イベントネッ…

-

-

-

働き方改革支援補助金2024の学校登録02

—

by

in ICT Concierge, ILPRC, K-12, L-TanQ, News, PBL, SDGs, SDGs Point Labo Japan, Tokyo Learning Centre, ZA愛媛大学附属高校様を経済産業省の探究的な学びに資する民間サービス等利活用促進事業働き方改革支援補助金2024の…

-

働き方改革支援補助金2024の学校登録01

—

by

in ICT Concierge, ILPRC, K-12, L-TanQ, News, PBL, SDGs, SDGs Point Labo Japan, Tokyo Learning Centre, ZA, 湯沢秋田県立湯沢翔北高校様を経済産業省の探究的な学びに資する民間サービス等利活用促進事業働き方改革支援補助金202…

-

探究的な学びに資する民間サービス等利活用促進事業者として経済産業省に認めれました。

—

by

in ICT Concierge, ILPRC, K-12, L-TanQ, News, PBL, SDGs, SDGs Point Labo Japan, Tokyo Learning Centre, ZA2024年5月2日、経済産業省の「働き方改革支援補助金2024」の事業者登録申請の審査が完了したことの通知を受…

-

-

-

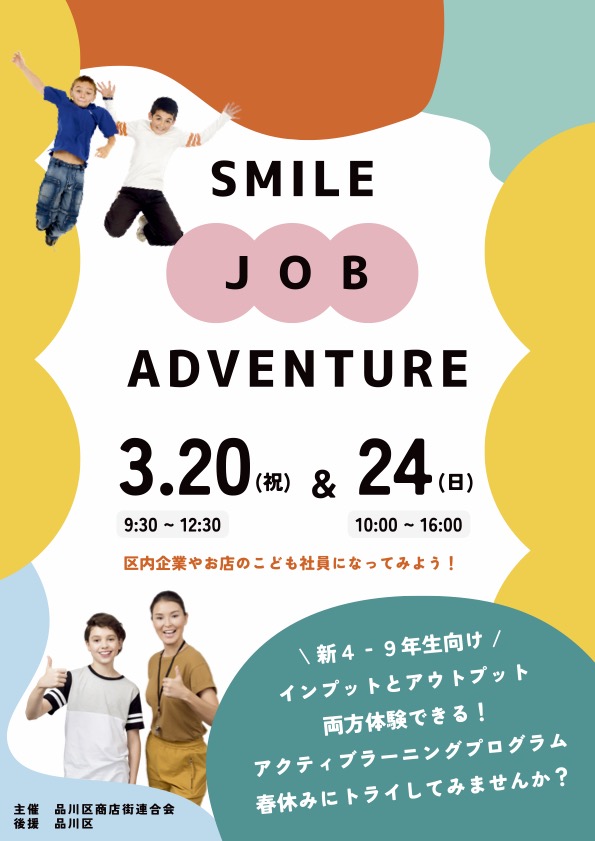

品川区商店街連合会で小中学生にアクティブラーニングを提供!

2024年3月20日、春分の日、品川区の商店街連合会による募集に応募した小中学生を対象に「こども社員」の研修を…

-

-

-

-

~みらいへのとびら~ ZA企画キックオフイベント デジタルきっず育成と地域貢献の仕組みを考察!【オンラインイベント(無料)】

~みらいへのとびら~ ZA企画キックオフイベントデジタルきっず育成と地域貢献の仕組みを考察! いまデジタルきっ…