外国語教育に関するシンポジウムのお知らせが回って来ました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ シンポジウム「慶應義塾外国語教育への提言(第三回)」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

重ねてお知らせの通り、慶應義塾大学外国語教育研究センターは下記の通りシンポジウムを開催致します。お願いが重複しまして大変恐縮ですが、是非皆様のご出席を賜りたくお願い申し上げる次第です。

配布資料とお席をご用意致します都合上、煩雑で大変恐縮ですが、ご出欠を24日(金)正午までにセンター事務高村( koumura.yasuhiro@adst.keio.ac.jp このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にして下さい )お知らせ頂けましたら大変幸いです。また、当該分野でご活躍の皆様に、塾内塾外を問わず下記開催の旨お知らせいただけますようお願い致します。当日ご予定が急遽おつきの場合も、資料及びお席は少々多めにご用意しておりますので、どうぞご来場下さい。

何卒よろしくお願い申し上げます。

****************************

名称: 『慶應義塾外国語教育への提言(第三回)−つながる外国語学習、つたわる外国語教育−』

主催: 慶應義塾大学外国語教育研究センター

日時: 2009年7月25日(土)13:00-17:30

会場: 慶應義塾大学日吉キャンパス 来往舎 シンポジウムスペース

****************************

主旨:

外国語教育研究センター夏のシンポジウム「慶應義塾外国語教育への提言」は、第三回目を迎えます。第一回目「私たちの目指す卒業生像」(2006年)では、全一貫教育校の外国語教育の現状と課題について議論を行い、問題意識や展望が学校・学部の枠を越えて共有される機会となりました。第二回目「小・中・高・大の連携を考える」(2007年)では、大学学部の外国語教育改革と言語ポートフォリオの可能性について塾長はじめ中高大の教員がパネリストになり討論しました。

第三回目の今回は、学習の接続性について、学校間の連携という視点だけではなく、初習の学習者が熟達レベルに至るまでの学習過程を、どのようにつなげ、学習者が学習過程のどの位置にいるのかを知った上で「将来への見通し」をつける方策について考えます。

そして「伝わる」教育について、文法や言語構造の知識の高さを誇る我が国の伝統的学習観と「コミュニケーション」教育の伝達・発信という視点を融合し強化していくために、どのようなことができるか、議論したいと思います。

この一連の夏のシンポジウムにより、慶應義塾の外国語教育の着実な発展と、よりよい一貫教育の実現を目指したいと思います。

****************************

プログラム:

13:00 開会 斎藤太郎(外国語教育研究センター副所長)

13:10 挨拶 清家篤(慶應義塾長)

13:20 第一部 CEFRの理念とAOPプロジェクト 境一三(外国語教育研究センター所長)

13:40 第二部 実践報告「ポートフォリオとフレームワーク」

伊藤 扇 (幼稚舎)

平高 史也 (総合政策学部)

石司 えり (国際交流基金)

バーフィールド、アンドリュー(中央大学)

跡部 智 (普通部)

15:40 第三部 パネルディスカッション「フレームワーク構築に向けて」

(司会) 跡部 智 (外国語教育研究センター副所長)

長谷山 彰 (教育・一貫教育校担当常任理事)

横山 千晶 (教養研究センター所長)

平高 史也 (総合政策学部)

石司 えり (国際交流基金)

井上 逸兵 (文学部)

17:30 意見交換会

****************************

お問い合わせ先:

慶應義塾大学外国語教育研究センター

http://www.flang.keio.ac.jp/

flang-infoアットマークadst.keio.ac.jp このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にして下さい

****************************

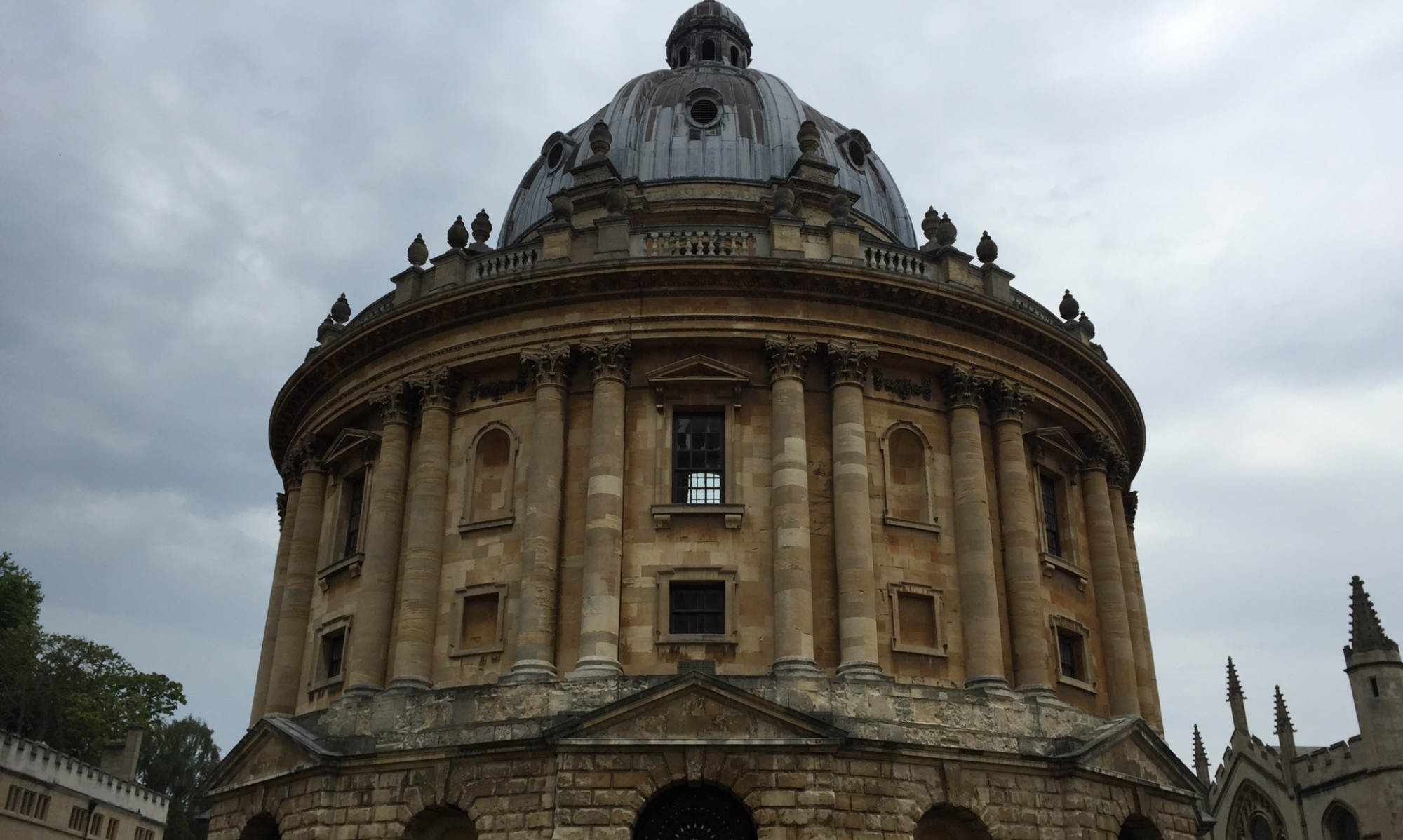

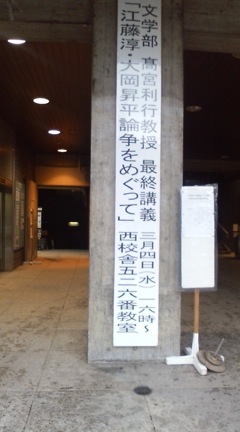

慶應義塾大学、高宮利行教授の最終講義。

慶應義塾大学、高宮利行教授の最終講義。 国立博物館で開催されていた福沢諭吉展を観て来た。

国立博物館で開催されていた福沢諭吉展を観て来た。