シンギュラリティがもう間近に迫っていると感じられる昨今、教育の現場に関わってきて、学習の本質について考える機会が増えて来た。

2025年は半年程の期間に飛躍的にAIが進化した事は皆さんも感じられたのだと思う。生成AIを活用して、学習の成果物も飛躍的にレベルが上がってきた。たとえば、筆者が非常勤で受け持っている理工学部理工学科での情報の授業(Javaプログラミング)ではほとんどの成果物がAIを利用して提出された。昨年度までは、50%近くが稼働しなかったプログラムが全て稼働する状態で提出された。という事は予想されていたので、成果物自体は評価対象とする事は比重を低く設定した授業設計が必要で、当初から授業での評価はプロセスを徹底的に管理する手法に切り替えてあった。

基本設計仕様書、詳細設計仕様書、プログラミング、テスト、納品、納品チェック、改善提案等、様々な書類をチームで話し合いながら進めていく授業を展開している。これまではプログラミングの部分も学生たちが習った範囲内でスクラッチで書いていたので、実際には納品時に稼働しないものもあったのだが、この部分でAIにチェックをさせてから納品してくるので、ほとんどのプログラムが動いてしまうという結果になった。しかし、各授業後に個人での報告書及びチームでの報告書を書かせているので、設計していくプロセスについても把握できる授業になっている。授業開始直後は十分表現できなかった自分たちの活動記録も少しずつ他者にも理解できるような文章になっていけるように毎回添削をしている。つまり、各自の頭の中で起きた変化やチームでの話し合いの内容を言語化してもらう授業なのだ。

ただ今後気をつけなけらばならないのは、AIにかけて納品する場合に、本当にAIが書いたプログラミングの内容を全てチーム内の仲間が理解した上での提出になっているのかと言えば、現時点ではNoだ。この部分の話し合いの時間を来年度以降は増やさなくてはならないと思っている。毎年授業の進め方も変化して行かなかればならないという事だ。

こういう状況は全国のどの大学でも起きている事象だと思う。成果物評価からプロセス評価への展開が教育の現場で必要となってくるのだろう。

さて、一方K-12の現場ではいかがだろうか?

私は1997年に慶應義塾普通部での授業作りから教育の現場に関わった。その後2校のオンラインハイスクールの立ち上げにも関わり、校長の経験もある。大学での授業経験も積んできた。これまで小学校、中学校、高校、高専、大学でのカリキュラム運営に関わる事ができた。ICTが教育にどのように役立つのかを、追求してきたつもりだ。AIの時代になって現場を振り返ってみると今後どのようにしてプロセス管理を実現していくのか、教員の忙しさを考えるとゾッとするが、成果物評価から離れられるとしたら、教員の仕事はどのように変われるのだろうか。そんな事を本気で議論する必要がある時代に入ったのだと思う。

AIに手伝ってもらって、私も昨年は二つのソリューションを開発する事ができた。これまでもエンジニアの力を借りて、私が設計したシステムを上梓してきたが、今回はエンジニアがAIに変わった。オフショア開発で、韓国、中国、ベトナムと経験してきた。最近ではパキスタンの可能性もあるところまで来たが、今回はAIと取り組むことで、直接設計思想をAIに叩き込むことで、ある程度の完成品までは辿り着けることが立証されてしまった。オフショア開発にしても開発者はAIを使って来る。だとしたら自分で直接AIに命令しても同じではと考えたのだ。

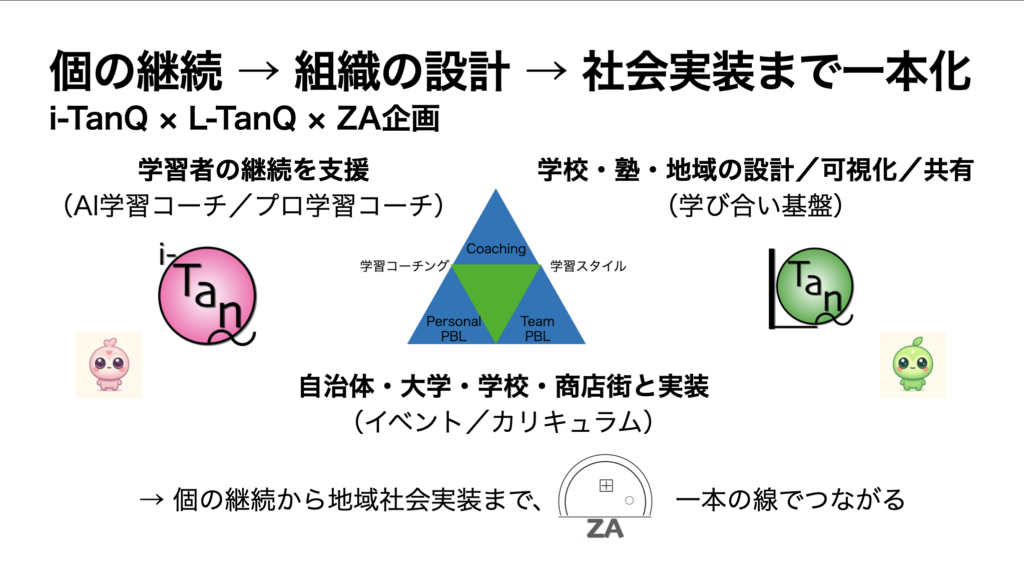

一つはアダプティブラーニング実現するAI学習カレンダーの仕組み「i-TanQ」。

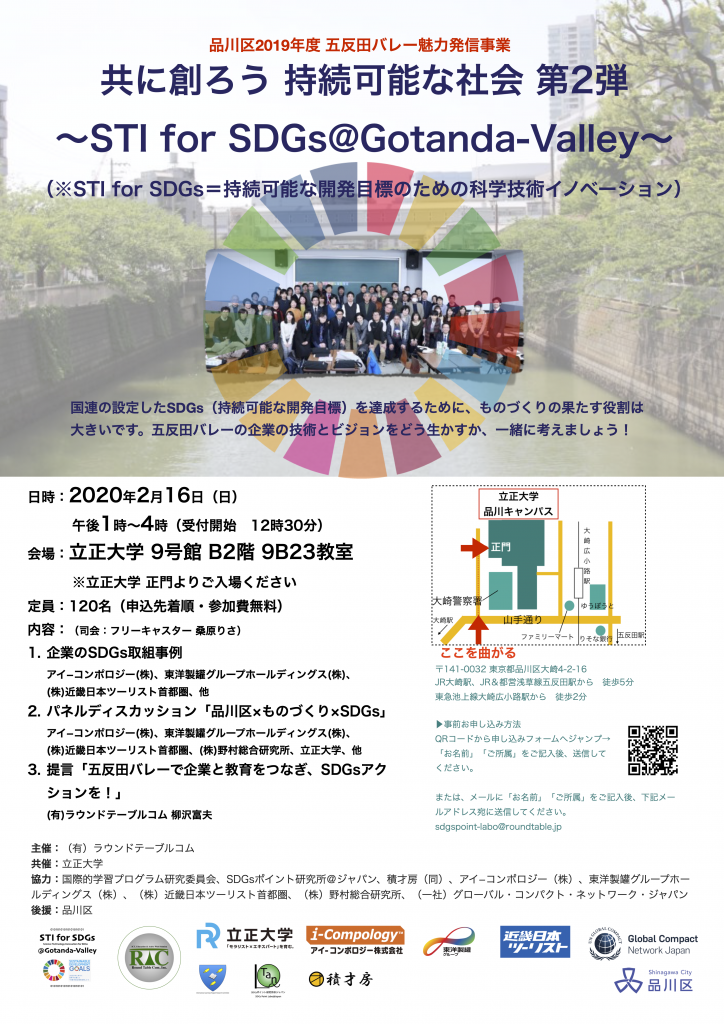

もう一つはPBLを効率的に社会実装できるSDGsアクティブローカルポイントシステム「L-TanQ」だ。

この4月には両システムともバージョン2という形でマーケットインするつもりだ。ご期待ください。