東京女子大学教授の原田範行先生の翻訳本が出版されています。

お疲れさまでした!

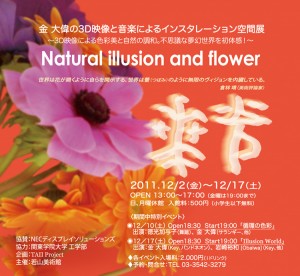

「Natural illusion and flower」

〜3D映像による色彩美と自然の調和。不思議な夢幻世界を初体感!〜

展示期間: 2011、12/2(金)〜12/17(土)

Open 13:00〜17:00(金曜は19:00まで) 日、月曜休館 (入館料 500円)

(会場の展示映像は、3Dメガネを使用してご覧になります。)

● 期間中特別イベント

12/10(土)Open:18:30 Start:19:00「循環の色彩」

出演:徳光加与子(舞踏)、 金大偉(サランギー、他)

12/17(土)Open:18:30 Start:19:00 「illusion World」

出演:金大偉(Key、バンドネオン)、岩崎裕和 [Obaiw(Key、他)

各イベント入場料:2.000円(ドリンク付)

予約・問: 若山美術館 03-3542-3279

協賛:NECディスプレイソリューションズ

協力:関東学院大学 工学部 映像クリエーションコース

企画:TAII Project

主催: 若山美術館

会場:若山美術館

東京都中央区銀座2−11−19 国光ビル4F/5F

Tel&Fax:03‐3542‐3279

◎有楽町線「銀座一丁目」11番出口 徒歩2分

http://www.wakayama-museum.com/

「世界は花が開くように自らを開示する。世界は蕾(つぼみ)のように無限のヴィジョンを内臓している」

花の映像に(象形)文字が組み込まれていること、これも今回の金の映像作品の面白い要素だ。古今のさまざまな宗教において、「言葉/文字」は、ひとつの根源であり、万物がそこから生成し流出してくるところの、いわば特異点である。花が開くことと、文字が読まれることとは、同じなのだ。自然音と電子で構成された音、自然素材の映像とそれを構成し直した映像、花と文字、これらがないまぜになって、私たちの心に、世界が開示されるありようが、明らかにされる。金大偉のようなアーティストが使用するときに、3D映像のテクノロジーは、世界と心の秘密を類推的に明らかにするひとつのツールとなっていくのかもしれない。(評論文より抜粋)

倉林 靖(美術評論家)

InterBeeで見た映像の未来

映像産業の展示会を訪問。

天気も良いので自家用車でドライブしながら幕張へ。

現地に入ると、食事休憩に出てきたマネッジオンラインの大久保氏と出くわす。簡単に食事をしながらビジネスミーティングも兼ねられた。3Dビジネスを一歩一歩着実に推し進めている姿はすがすがしい。3Dビジネス研究会のメンバーにも挨拶挨拶ができたが、関東学院大学の海老根先生はどうやら午前中中心に来られていたようで、行き違い状態だった。

東工大発のベンチャー企業が3D撮影用の大型リグを開発して展示していた。レッドローバーはCanonブースでミラー型リグを展示。

CanonはCinema EOS Systemが好評だった。今後の展開が楽しみだ。やはりレンズを再利用できる利点は強みか?来年の発売が待たれる。

メディアとしてのインターネットの活用のすすめ

来年度、出講依頼を受けて、某大学で開講する予定の私の講座名だ。学部は国際交流学部。

2005年〜2007年 多摩美術大学情報デザイン学科「インターネット放送」

2008年 杏林大学応用コミュニケーション学科「コンテンツ実習」

2008年〜 関東学院大学工学部情報ネットメディア工学科映像クリエーションコース 「メディアワークショップ」

に引き続き、学生達をネットで自立できる人材に育成するプロジェクトを目指す。

さて、どんな授業になるか楽しみだ。

UFPFFの反省会と来年に向けての発起会

久しぶりに仲間達と合流。

なんと、関根代表は来週から英国のピースディ本部に行ってくるらしい。連携を深めてくるそうだ。

内閣府にもツテができた模様。とても頼もしい。

まだまだ始まったばかりの団体だが、無理をせず一歩一歩長く続けていけるプロジェクトに育って欲しい。

今日も話題になったが、グランプリ受賞者は、私が慶應普通部で教えていた時普通部生だった。そして、審査員特別賞を受賞した学生は9年私が地道に続けているWebコンテストで映像作品を作り始めて、そのまま作り続けている映像クリエーターだった。長く続けることの素晴らしさを仲間に伝える良い例になったかな?

来年度はさらに国際的、さらに多くの作品が集められるよう、皆で誓い合った。

文化祭をプロジェクトマネジメント

明日からどうやら東京女子大学の文化祭、Vera祭が始まるらしい。今日は冷たい雨の中、学生がチームウィンドブレーカーを着ながら準備をしていたのが印象的だった。

さて、二年ほど関わってきた、芝浦工大中学高等学校の芝生祭をプロジェクトマネジメントする活動もいよいよ最終局面に入ってきた。明日は終結をどのように迎えるべきかのワークショップと、表彰式を行う。

日時:11月12日(土)13:30〜16:00

場所:芝浦工大中学工大中学高等学校理科実験室

内容:

1)芝生祭の終結の授業、

2)ルーブリックス評価、

3)2011年度の表彰

ルーブリックスもバージョンアップ。

この経験を糧に続々と推薦入学者が増えているのも嬉しい。

生徒達からどんな講評が出てくるか楽しみだ。

大学のクラウド協奏曲

大学でも、クラウドへの移行の話でもちきりだ。

昨日もCAUAというCTC主催の会合に顔をだすと、やはりクラウドへの移行成功例の紹介が中心だった。確かに無尽蔵に肥大化していくシステム経費を如何に抑えるか、各大学でも知恵を使っていくべきところだろう。一方で、なぜクラウドにしなければならないのか、そもそも何の為に大学にはシステムが必要なのか、そのあたりの議論がそろそろ白熱してくれればと思っていたところ、やはり一部の会員からそのような提言があったので、少し安心した。

大学でのシステム活用。特に教育の分野での活用の議論がまだまだ日本では甘いのではないか?そこが規定されていなければ、全教員。全職員、全学生がやる気を起こして、システムをツールのような使いこなす日は今後も来ないのではないだろうか?

先日、某大学が学習ポートフォリオを作ろうというプロジェクトを立てたというので、開発に取り組み始める会議に出させてもらった。もともと、学習記録と学習ポートフォリオがなければ、バーチャルスクールの運営などはできない。実際の経験をしているのは日本ではきっと私だけだろう。そんな流れからお呼びがかかった。

ここでも議論になっていたのが、システムを作った時に、どのように教員に使ってもらうか、反対者をどのように説得するか、といった議論があった。

なぜ反対者がいるのか?そもそもポートフォリオは誰の為に作るのだろう?その効用について、教員の中できちんと議論ができているのだろうか?

大学は学習者にとっては、貴重な数年間、生涯の基礎となる学習を中心に過ごす教育機関。私はそんな大学がグーグルのようになれば良いのではないかと思う。各学習者のログを集約して、解析して、有効活用して、新しい知の再構成ができる場、そんな学習環境に近づける為にこそインターネットの技術を活用して欲しい。いつまでも巨大企業におんぶにだっこの状態ではなくて、各大学こそ巨大企業を超える質の良い情報データセンターになれるはずだ。

事務作業の効率化、コスト削減などというテーマは本来は放っておいても議論が進むはず。大学だって組織なので生き残らなければならないから。原発を反対しているのと同じ作業。すでに経済論理で原発の今後の進む方向性は決まってしまっているから。

本気で議論しなければならないのは、別の所にあるはずだ!と声をあげてくれる人が一人でも多く増えてほしい。

今年度もスタートします!BBCoach Project。

プロジェクトマネジメントも学べてしまうWebコンテストのBBCoach Project。今年も開催です。2003年度からスタートしたこのコンテストも今回で九回目を迎える事になりました。

遠隔でのチーム作り、異年齢でのチーム構成、世界に発信できるコンテンツの制作と、少しハードルが高い企画なのですが、なんとか続けています。

今年はとてもうれしい再会もありました。

2005年度に「クオリア賞」を受賞した学生が、このコンテストをきっかけに映像を作り続けてくれて、今年から始まった国際平和映像祭でも見事「審査員特別賞」を受賞してくれました。戸山高校から早稲田大学に進学していた慶野君と久しぶりの再会をした時、このコンテスト続けて来て良かったと感じました。なにしろ映像を作りづけるきっかけがBBCoach Projectだったそうです。今後の活躍を期待しています。

また、昨年に引き続き、このコンテストの受賞者が倍率の高い推薦入試を乗り切って続々と大学に合格してくれているという実績も出始めました。やはりプロジェクトマネジメント学ぶ、体験するという機会は貴重な学習の機会なのではないかと思います。

社会に出るとチームでの活動が主流になるのに、このチームでの作業体験が少なすぎる現在の学校教育の現場にはまだまだ改善の余地があるのではないでしょうか?

少しずつですが、理解してくれる先生方も増えて来ています。

この学び方を継続して経験している学校は、少しずつその参加方法にも工夫が生まれて、改善が継続しています。おそらくこのあたりも学校のレベル向上に役立ってくれているのではないかと思います。

どなたでも参加できます。

少しでも興味ある方はご連絡ください。

大使経験者の講演会

元バングラデシュの大使を経験された金子義和氏を招き東京女子大で講演会を企画した。

もともと一人の学生から外務省に行きたいという希望を聞かされて、何か出来ないかと考えたのが始まりだった。

普段聞けない外交官としての体験談は、学生にとっても私自身にとっても新鮮だった。

英語だけではなくもう一つ得意言語を身につけておく事の大切さを教わった。人がやっていないことに挑戦する姿勢も学生にとっては良い刺激になったのではないだろうか。

歴史的な日本の行動の中心で緊迫感のある国際交渉を続けてきた人の話はを聞いて、自分はこの国に役に立つことができたのか、今一度反省しなければならないとつくづく感じた。