大学でも、クラウドへの移行の話でもちきりだ。

昨日もCAUAというCTC主催の会合に顔をだすと、やはりクラウドへの移行成功例の紹介が中心だった。確かに無尽蔵に肥大化していくシステム経費を如何に抑えるか、各大学でも知恵を使っていくべきところだろう。一方で、なぜクラウドにしなければならないのか、そもそも何の為に大学にはシステムが必要なのか、そのあたりの議論がそろそろ白熱してくれればと思っていたところ、やはり一部の会員からそのような提言があったので、少し安心した。

大学でのシステム活用。特に教育の分野での活用の議論がまだまだ日本では甘いのではないか?そこが規定されていなければ、全教員。全職員、全学生がやる気を起こして、システムをツールのような使いこなす日は今後も来ないのではないだろうか?

先日、某大学が学習ポートフォリオを作ろうというプロジェクトを立てたというので、開発に取り組み始める会議に出させてもらった。もともと、学習記録と学習ポートフォリオがなければ、バーチャルスクールの運営などはできない。実際の経験をしているのは日本ではきっと私だけだろう。そんな流れからお呼びがかかった。

ここでも議論になっていたのが、システムを作った時に、どのように教員に使ってもらうか、反対者をどのように説得するか、といった議論があった。

なぜ反対者がいるのか?そもそもポートフォリオは誰の為に作るのだろう?その効用について、教員の中できちんと議論ができているのだろうか?

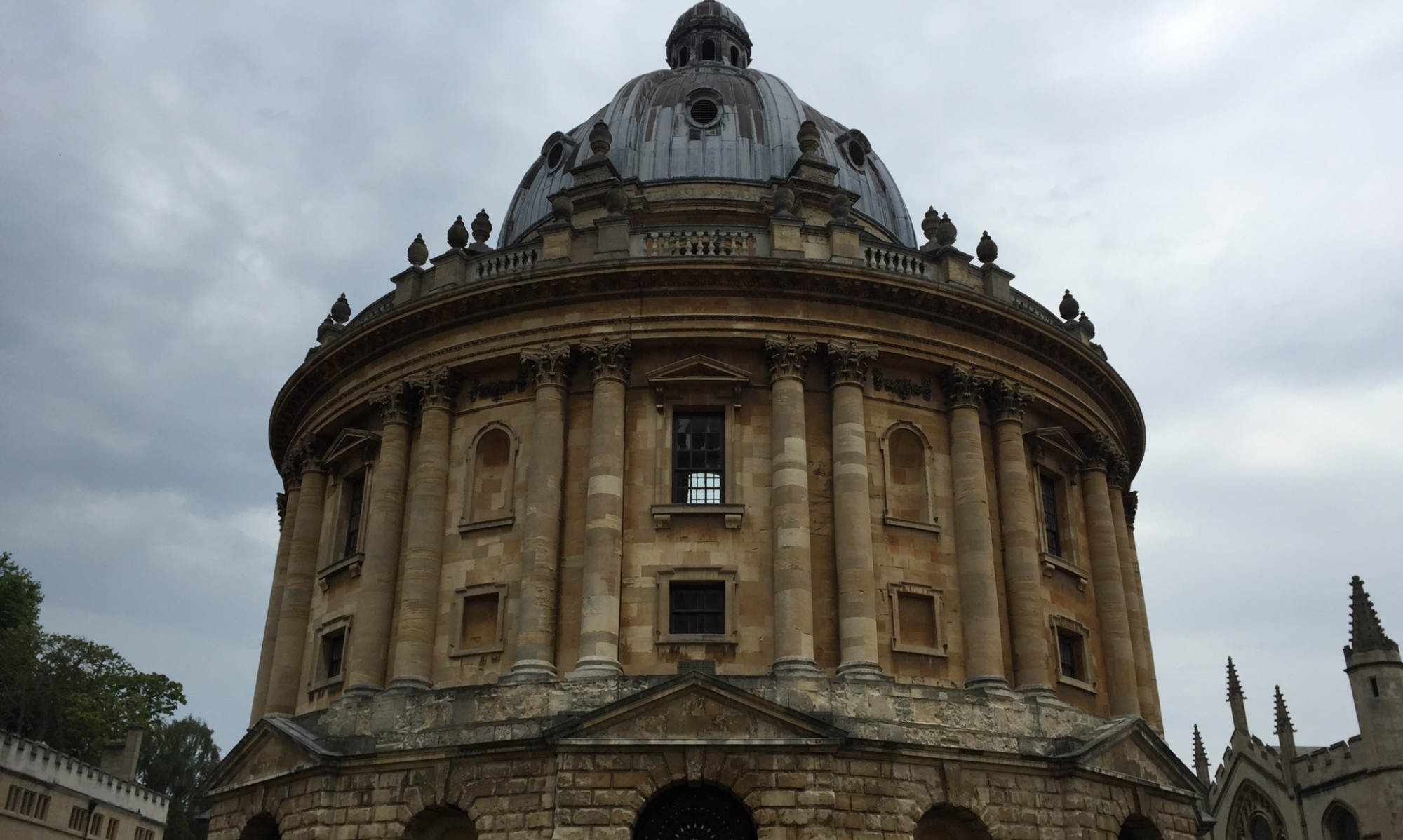

大学は学習者にとっては、貴重な数年間、生涯の基礎となる学習を中心に過ごす教育機関。私はそんな大学がグーグルのようになれば良いのではないかと思う。各学習者のログを集約して、解析して、有効活用して、新しい知の再構成ができる場、そんな学習環境に近づける為にこそインターネットの技術を活用して欲しい。いつまでも巨大企業におんぶにだっこの状態ではなくて、各大学こそ巨大企業を超える質の良い情報データセンターになれるはずだ。

事務作業の効率化、コスト削減などというテーマは本来は放っておいても議論が進むはず。大学だって組織なので生き残らなければならないから。原発を反対しているのと同じ作業。すでに経済論理で原発の今後の進む方向性は決まってしまっているから。

本気で議論しなければならないのは、別の所にあるはずだ!と声をあげてくれる人が一人でも多く増えてほしい。