無料登録のensophiaでも次のようなことができます。

issuu

クールなデジタルパブリッシング

「地球地図」普及イベント

地球地図を使って授業運営してみませんか?

教員の方々に朗報です!

「地球地図」ワークショップの開催ご案内

「地球地図ワークショップ」運営事務局

1992年、ブラジルで開催された「地球サミット」の際、日本の国土交通省(当時の建設省)が、環境問題を解決するための地理情報の整備を呼びかけたことから「地球地図」プロジェクトが始まりました。

「地球地図」は、誰もが無料でホームページからダウンロードできるデジタル地図です。世界各国の公的な地図作成機関が作成し、それを持ち寄ることで整備しており、日本の国土地理院がプロジェクトの推進組織であるISCGM(世界地球地図整備委員会)のとりまとめ役をしています。

「地球地図」は、「標高」「土地被覆」「土地利用」「植生」「境界」「水系」「交通網」「人口集中域」の8つの階層の地理情報を持っており、それらを重ねて表示をしたり、その上に様々なデータを重ねることができます。世界統一仕様で作成されていますので、世界各地の地図データを同じ条件で作成したり、比較することができ、海外のNPOや学校、研究者等との情報交換・共有の際にもご活用いただけます。

この度、昨年11月の全球陸域をカバーする「地球地図」第1版完成を機に、環境、防災、教育等様々な分野で活動されている方々を対象に、「地球地図ワークショップ」(「地球地図」を使ったデータ作成の講習会と意見交換会)を下記のとおり開催いたします。より多くの方に「地球地図」を活用していただきたく、ここにご案内申し上げます。

記

主催: 国土交通省

場所: 東京都千代田区内神田1-11-11 藤井第一ビル4F

JR神田駅(西口) 西口商店街を抜けて 徒歩5分

日時: 3月8日(日) 10:00~17:30

参加費: 無料

プログラム

【午前】10:00~12:00

1)「地球地図プロジェクト」の概要説明(国土交通省)

2)「地球地図」のデモ等 (国土地理院)

3)「地球地図」の活用事例の発表

~環境問題、防災、教育などにおける「地球地図」の様々な活用事例(仮題)

【午後】13:00~17:30

ワークショップ

4)事務局の準備したデータを使って「地球地図」の利用方法を学ぶ。

5)参加グループに分かれオリジナル地図を作成。

6)「地球地図」の活用についての意見交換。

〔備考〕

※ 5)の成果は後日提出いただき、ご承諾をいただいた作品については地球地図の活用事例としてホームページ等で公表させていただきます。

※ ワークショップの際には、研究・調査や活動で作成されたデータを持参下さい。

例)画像・動画・テキスト(地図の上に貼りこむことができます)

例)統計データ(地図の上にグラフをつくることができます)

例)緯度・経度の位置情報を含むエクセルデータ(自動的に地図上に読み込むことができます)

他にもいろいろなデータを使用できます。詳細は事前に下記事務局にお問い合わせください。

○事務局:「地球地図ワークショップ」運営事務局(みんなの「地球地図」プロジェクト内)

info@globalmap.org このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にして下さい

○みんなの「地球地図」プロジェクトホームページ

http://www.globalmap.org/

お問い合わせ先: gis@roundtable.co.jp

英語でわいわい日記を書くSNS:「01 e-coach」の学習コーチ研修

いよいよ来週から楽しみの学習コーチプロ研修が始まります。

今回はほとんどの応募の方々がバーチャルでの研修を希望されていた経緯もあり、新しくバーチャルでの研修カリキュラムを組み直しました。これで学習コーチ研修も本格的なバーチャルスクールとして再スタートできそうです。

やはりバーチャルでサポートする人がいるのといないのと、e-Learningは圧倒的にやりがいが変わって来ます。Webで機械に教えてもらえて便利なのは、反復学習ですよね。でもその反復がなかなか続けられないというジレンマが生じます。

「01 e-coach」は、そうしたネットで学習する人の為の、駆け込み寺になるかもしれません。バーチャルスクールの運営プロジェクトでは既に11年の経験があります。学校現場でのe-Learning環境構築のお手伝いも多々やってきました。学習者を応援するつぼはこころえているからこそ、バーチャルスクールでも80%の学習継続率という成績も残して来ました。

「01 e-coach」は、そうしたネットで学習する人の為の、駆け込み寺になるかもしれません。バーチャルスクールの運営プロジェクトでは既に11年の経験があります。学校現場でのe-Learning環境構築のお手伝いも多々やってきました。学習者を応援するつぼはこころえているからこそ、バーチャルスクールでも80%の学習継続率という成績も残して来ました。

「01 e-coach」は、英語でわいわい日記を書くSNSですが、学習を続けるという点で言えば、他の学習をしている人にも使えるサービスになるのではないかと思います。登録は無料なのですが、現在は紹介制にしていますので、もし紹介して欲しいということであれば、裏技教えます。

モバイルで学習にビジネスチャンス

「教育セミナー:モバイル教育の技術的基盤」

サイバー大学の石田晴久先生とのプロジェクト。ようやくここまで来れました。2年程このプロジェクトに関わって来ました。いろいろとありましたが、まず第一弾のセミナーとしては成功だったのではないでしょうか?

サイバー大学の石田晴久先生とのプロジェクト。ようやくここまで来れました。2年程このプロジェクトに関わって来ました。いろいろとありましたが、まず第一弾のセミナーとしては成功だったのではないでしょうか?

富士通にお借りできた会場も一杯になり、関係者ともども一安心です。

次世代のプラットフォームのアンドロイドの話もあり、教育現場でのシステムの活用がどんな感じで行われているかも参加者の方々に伝わったのではないかと思います。

私の結論としては、OpenPNE+Flash型の問題作成ツールがあれば、PC版も携帯版もユーザーが満足できる学習環境が構築できるのではないかということです。今の現実はそんなところだと思います。

少しうれしかったのが、セミナーの後の急な声かけにも関わらず、ちょい飲みの会を開催した時に参加してくれたアンドロイドの会の木南英夫さんとリムネットのstドメインの話題で盛り上がったこと。

それと、慶應義塾大学高宮研究会のゼミの後輩の高橋一也君が参加してくれたこと。何しろ英文学をお互い研究したわけですが、教育の現場に入り込んでICTを活用した授業運営を目指すことに興味を持ってくれた事は奇遇です。私の活動も無駄ではなかったのではと感じさせてくれました。高橋君の先輩になりますが跡部智君が慶應で活躍しているのも心強い繋がりになるのではないでしょうか。

個別のメールでお知らせ流した私の関連の方もたくさん参加してくれました。やはり携帯と教育、これからはこのあたりにビジネスチャンスが生まれるのかもしれませんね。

経済危機に突入した世界の中の日本。教育行政も少子化の動きとともに今後予算カットが予想される中、各教育団体もこれから工夫が必要になってくるでしょう。大手ベンダーに丸投げしていられる時代は終わったのだと思います。頭を使ってうまくソリューションを組み合わせて、しかも現場の子供たちの学習意欲を高められるような学習環境を今後も提案していきたいと願っています。

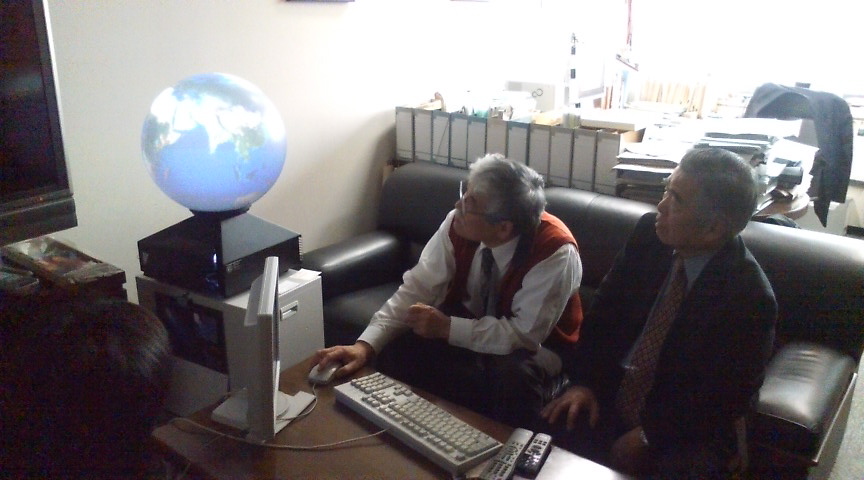

Magic Planet

国立情報学研究所の三浦謙一教授から面白いソリューションをみせていただいた。

サイバー大学の石田晴久先生からのご紹介。久保田先生とともにお話を伺った。参加者みんなが子供に戻ったような感じで目がきらきらして説明に聞き入ってしまった。

題して「Magic Planet」。

題して「Magic Planet」。

地球儀上の球体ディスプレーに、地球上の様々なデータが写し出される。植生の分布図から海底の起伏図等。しかも動画だ。刻々と変わる地球の姿をあたかも宇宙から眺めている気分にさせてくれる。ちょっとした宇宙旅行。日本未来館で毛利さんから大型の地球儀ディスプレーの説明を受けたときもびっくりしたが、その小型版といったところか。お金があれば自分の部屋の中にも飾れてしまう。チャップリンが生きている間に開発されていたら、きっと「独裁者」で小道具として使っただろうな・・・

部屋を暗くして観ていたので、あの地球儀の裏から輝度のあがる塗料を塗ってあげたいと思った。私の扱っている塗料を使うときっと小学校や中学校でも暗室にしなくて、きれいな地球の姿を子供たちに見せてあげられるのではないかなと不思議な期待感を感じた。

NetCommons

NetCommonsというオープンソースCMSをご存知ですか?

学校現場では様々なオープンソースが導入されつつあります。

自治体の予算もないので、大手ベンダーのCMSやLMSを導入できなくなっているというのが現実のようですが。

2005年前後はxoops。私もずいぶんと使わせていただきました。戸山高校の授業や、多摩美術大学の授業はXoopsを活用して、学生達とのコミュニティを形成しながら、授業を進めました。高校生も大学生もBBSを中心としたコミュニティは大好きですね。

さて、NetCommonsも当初はXoopsを改造して開発が進められていたようです。バージョン1.1.4まではこうした開発されました。

しかし、XoopsはGPLライセンスというもので、何か新たに開発したらコミュニティに戻す必要があります。また昨今のもっと自由度の高い開発手法に追いつこうとすると、どうも開発しにくいという点があったようです。2.0系からはXoopsとは少し決別してスクラッチから書き直したそうです。

今日はそのあたりのお話を開発の中心で活動している国立情報学研究所の新井紀子教授を訪問して聞いてきました。1月30日には、サイバー大学さんとのセミナーでこのあたりのお話を私がする予定になっていたからです。サイバー大学の石田先生、久保田先生とご一緒しました。

ワンセグでの授業配信の実験で、動画データを閲覧した学生からのアンケートや、簡単な設問を携帯でアクセスできるように、私の会社で環境を構築していたからです。

NetCommonsのインストールは1系はXoopsそのもの、2系はもう少しスマートになっています。日本の携帯3キャリアーへの対応は確認の上、リリースされているということなので、とても便利です。

NetCommonsの対抗としてMoodleも準備しました。Moodleも大学なので多く活用されはじめていますが(実はある大学でMoodleのサーバのメンテをすることになっています)、モバイル対応は一部の限られた機能しか使えない点、モジュールのインストールにも少し癖があるので、今後の普及のことを考えるとNetCommonsではないかと判断しました。

NetCommonsはその管理の簡便性のせいか、全国の小中学校の教育の現場で普及し始めているようです。既に1500校に導入されているというお話を聞いてびっくりしました。恐らく開発元が日本の国立情報学研究所であるということ、ある自治体が使い始めたので、横並びで自治体単位で導入されているケースが増えて来ているのが原因でしょう。

携帯電話の利用を禁止するという動きが教育の現場ではるようですが、実際は学校のホームページが携帯対応になってくるという時代に、NetCommonsは可能性がでてきましたね。但し、利用者は一番使いたがっている子供たちではなくて、親御さんのようです。既に携帯電話での情報収集に壁が低くなっている世代が親御さんの世代になってきているということなのでしょう。

しかし、よくよく考えてみるとNetCommonsもMoodleも単なるCMS(Contents Management System)ではなくて、LMS(Learning Management System)であること、つまり問題を作成管理したりすることに長けているソリューションなのですから、学校現場に導入されるとしたらそこが評価されるべきかと。実際に生徒、学生、教師達が授業で使うときは、PCからのみということになってしまって、少し残念な気がします。

親御さんが携帯で学校の情報を取りに行く為のソリューションが欲しいなら、圧倒的にOpenPNEのSNSの方が、使いやすいと思います。今後の学校現場の携帯サイト導入の指針になるかと。NetCommonsの携帯サイトはもう少し使いやすくして欲しいですね。例えば「かんたんログイン」機能などは必須かと思います。

実は多摩美でXoopsで授業を運営していた時に、学生から、どうしてMixiのような使いやすいシステムでやってくれないのですか?と質問を受けた覚えがあります。使い慣れたインターフェースで授業が運営できるのならそれで良いのではないかと。

ということで、私自身は現在MixiクローンのOpenPNEを積極的に活用して授業展開しています。運用を工夫すると結構いろいろとできるんです。

ろうそくの実験

ensophiaで「ろうそくを使うと空気が変化する」ことを学ぶ。

富山大学理科実験支援サイトデータを利用

http://scicom.edu.u-toyama.ac.jp/~kitty/moekata.html

を活用。

01e-coachコマーシャル

バーチャル英語塾「01 e-coach」のコマーシャル動画。

SNS,blogで英語を学べてしまう。便利なサイト。

http://e-coach.roundtable.jp/