学習環境ファシリテータ、学習コーチとしての活動として、2012年度になってから実施したアンケート調査です。

標本数:641人

中高生:56人

大学生: 585人

授業担当している学生、特別講演を聞いてくれた学生、サイエンス・パートナーシップ・プロジェクトに参加してくれた生徒達を対象してアンケート調査しました。

アンケート実施期間(2012年4月〜7月)

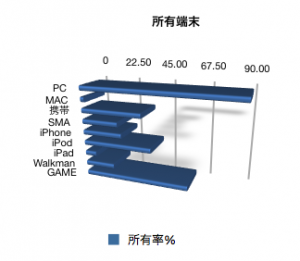

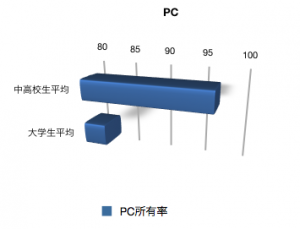

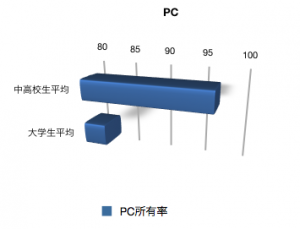

まずは全体の平均です。

PC所有率は88.91%でした。10%強の人がPCを持っていないことになります。この10%をどう考えたら良いかは注意が必要です。

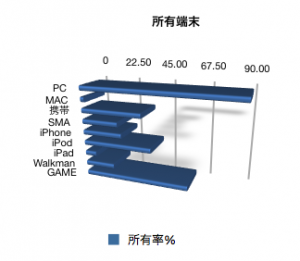

Macintosh保有率は2.18%でした。

ガラパゴス携帯の所有率は35.21%と結果です。それに対してスマートフォンの所有率が21.10%、iPhone所有率が23.19%と出ました。

iPodの所有率は40.17%。iPadは6.66%です。Walkmanは17.42%。

中高生と大学生のデータを分けて分析してみるとさらにおもしろい傾向が見られました。

PCの所有率ですが、中高生の所有率が96.81%でした。既に各家庭には子供達が自由に使えるPC環境が整っているということでしょうか?それに対して大学生の所有率は82.98%という数字が出ました。親元を離れている学生もいると思いますので、そのあたりが影響しているのかもしれません。

PCの所有率ですが、中高生の所有率が96.81%でした。既に各家庭には子供達が自由に使えるPC環境が整っているということでしょうか?それに対して大学生の所有率は82.98%という数字が出ました。親元を離れている学生もいると思いますので、そのあたりが影響しているのかもしれません。

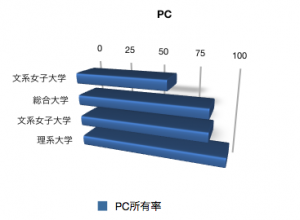

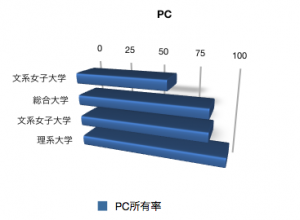

一方で、大学の分類別で見ると面白いデータが取れました。

特に文系女子の大学の所有率が低く、大学別で見たときに理系大学の97.73%に対して、文系女子大61.17%という優位差が出ています。せっかく大学側がPC環境で利用できるe-Learningを提供していても、利用できない学生が存在するということです。これは何か手を打つ必要があるということでしょう。

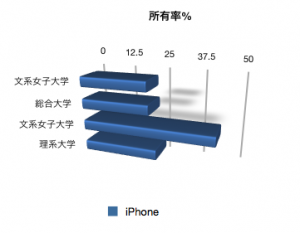

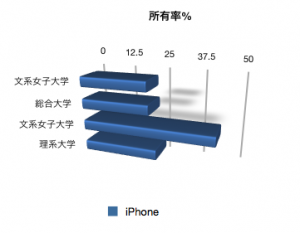

モバイル端末関係の所有率にも中高生と大学生の間で面白い傾向が見られました。

スマートフォン、iPhone、iPodのデータはいずれも高校生は平均値を下回り、大学生は所有率が高くなっています。パソコンの代わりにこうしたモバイル端末を活用している大学生が多いということでしょうか?

特にある女子大学ではiPhoneの所有率が43.33%と高く、ブームになって来ている感じもあります。

特にある女子大学ではiPhoneの所有率が43.33%と高く、ブームになって来ている感じもあります。

大学側が今度どんな学習環境の整備に力をいれていかなければならないか、示唆されるデータになっているのではないかと予測しています。

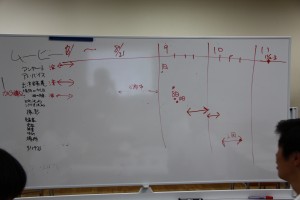

K-12業界に一緒にプロジェクトマネジメントの概念を紹介している者として、応援したい。

K-12業界に一緒にプロジェクトマネジメントの概念を紹介している者として、応援したい。