新年明けましておめでとうございます。

新年早々、booklogで本棚をつくってみました。結構使えるかもしれませんね。この仕組み。

イギリスのシェフィールド大学、アメリカのミシガン大学が協力して、様々な統計データを地図上にマッピング。面積比で世界の様子を再構築している。

このデータは15才から24才の年齢層での識字率を表している。なんと日本が一番だ!教育立国日本が浮かびあがった。アジアも頑張っている。

明治維新前のデータがぜひ見てみたい。

「みんなの地球地図プロジェクト」の活動にも影響が出てくる可能性を感じた。

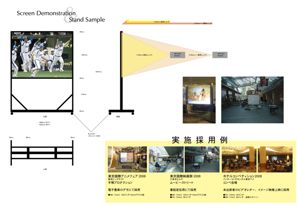

移動式高輝度スクリーンを商品化する動きに協力している。

冠婚葬祭の式場や、大学や学校の講堂、企業の会議室にいかがなものあろう。かなりインパクトのある映像を映し出す事ができる自信作なのだが・・・

セミナー: モバイル教育の技術的基盤

「どこでも、いつでも、マイペースで」勉強ができるというのが、教育のひとつの理想像ですが、それが、IT技術の発展で可能になりつつあります。本セミナーでは、eラーニングの最先端であるモバイル教育に着目し、その基礎となる最新技術を紹介します。具体的には、サイバー大学での実践と将来計画や学会動向、インターネット経由で、エリア限定のワンセグ配信を可能にするSpotcast、最近の携帯電話で注目されるオープンなOS:Android、さらにはモバイル教育のプラットフォームになりつつあるフリーソフト:netCommonsやMoodleやOpenPNEなどをとりあげ、専門家による解説を行います。ふるってご参加下さい。参加費は無料ですが、事前登録は必要ですので、下記により、登録をお願いします。なお、実演もいたしますので、ワンセグ対応の携帯電話機をお持ちの方は、ご持参下さい。

日時: 2009年1月30日

午後1時30分~5時

場所: 富士通セミナールーム(浜松町、詳細は下記をご覧下さい))

主催: サイバー大学

協力: 富士通(株)、(株)アスキー・メディアワークウス

参加費: 無料(ただし事前登録をお願いします)

参加人数: 先着60名(どなたでも参加できます)

プログラム

1.モバイル教育の現状と動向

サイバー大学IT総合学部

石田晴久、久保田達也、勝真一郎

2.エリア限定ワンセグ配信ツール 富士通

3.携帯電話のためのオープンOS:Android

日本Androidの会

4.モバイル教育の実践と可能性について

Open Sourceの活用:

NetCommons, Moodle, OpenPNE

(有)ラウンドテーブルコム 柳沢富夫

申し込み先・問い合わせ先

メール: mobile-edu-seminar@cyber-u.ac.jp

(申し込みに際しては、氏名、所属、

メールアドレスをメールでお知らせ下さい)

会場案内:

(1)ビル名と階数…東京都港区浜松町1-18-16

住友浜松町ビル3階

(2)会場名…Enterprise Innovation Support Centerセミナールーム

(3)電話…03-6803-4801

(4)アクセス… JR浜松町駅[北口]より徒歩5分

都営大江戸線・都営浅草線 大門駅

[A2出口]より徒歩2分

以下はアクセスマップのURLです。

http://jp.fujitsu.com/showrooms/eicenter/access/

ensphiaが続々と機能拡張されています!

なんとensophia内で作成したソフィアの外部のWebに貼付ける機能ができました!マッシュアップがどんどん進んで行きます。

NHK番組「テレビの可能性 吉田直哉が残したもの」を観て、ドキュメンタリーって何?って思いました。NHKには学習素材がずいぶんと眠っているとも感じました。YouTubeにもあまりコンテンツがありません。

賭場の場面を再現した、「次郎長」、高度経済成長を背景に高級車乗り回しながらも、下水のない生活を描いた「アンバランス」、日本の家紋をテーマに描いた「日本の文様」など、すばらしい作品を見せていただきました。

ヨーロッパではやらせもReconstraction番組としてドキュメンタリーの一部だったんだとの見識にも、なるほどなと。確かにやらせでもFlahertyの「Man of Alan」からは強烈な事実が伝わって来ます。

ensophiaがどんなソリューションか考えてみました。